Alla vigilia dell’8 settembre 1943, l’Italia si trovava in una situazione critica e drammatica, sia dal punto di vista militare che politico, a causa degli eventi scatenati dallo Sbarco Alleato in Sicilia e dal progressivo sfaldamento dell’alleanza con la Germania nazista.

I protagonisti delle Forze Alleate (anglo-americane) guidate da Dwight D. Eisenhower, con il supporto dei generali come Patton (USA) e Montgomery (UK) ebbero come obiettivo di aprire un secondo fronte in Europa, allontanare le forze dell’Asse dal Nord Africa e mettere in crisi il regime fascista in Italia.

Lo Sbarco in Sicilia, noto come “Operazione Husky”, fu uno degli eventi chiave della Seconda Guerra Mondiale. Nel Mediterraneo segnò l’inizio della campagna d’Italia, tenutasi tra il 9 luglio e il 17 agosto 1943, con lo scopo di sottrarre l’Italia all’Asse.

Lo Sbarco in Sicilia avvenne la notte tra il 9 e il 10 luglio. L’obbiettivo era conquistare l’intera isola e aprire la strada all’invasione dell’Italia continentale, indebolendo il morale del popolo e delle forze armate italiane.

Le città siciliane coinvolte in questa operazione furono Gela, Licata, Scoglitti (USA – Gen. Patton)e Pachino, Siracusa, Avola (UK – Gen. Montgomery).Nello Sbarco anfibio furono impegnati oltre 180.000 uomini, 3.000 navi e 4.000 aerei, con il lancio di paracadutisti alle spalle delle linee nemiche, verso obiettivi strategici (ponti, incroci, posizioni d’artiglieria). Fu uno degli sbarchi più imponenti fino a quel momento.

I problemi iniziali non mancarono: tempeste nel Canale di Sicilia dispersero molti mezzi, ed errori nei lanci dei paracadutisti per cui molti finirono lontano dagli obiettivi. Tuttavia, la sorpresa tattica fu efficace, complice anche la debole resistenza iniziale italiana.

I soldati Italo-tedeschi erano circa 300.000 uomini, ma male armati e scarsamente coordinati. Tra le battaglie principali vi fu una dura resistenza tedesca e italiana a Gela, superata dai marines americani. Mentre a Catania e ad Augusta gli inglesi trovarono resistenza feroce da parte della 15ª Panzergrenadiertedesca, le truppe di fanteria meccanizzata dell’esercito tedesco che durante la Seconda Guerra Mondiale, erano state addestrate per operare a stretto contatto con le unità corazzate (Carri armati Panzer).

Palermo cadde il 22 luglio senza grandi combattimenti, mentre Messina fu l’ultima città a cadere, il 17 agosto, ma i tedeschi riuscirono a evacuare gran parte delle loro truppe oltre lo Stretto. Il triste bilancio contò oltre 24.000, perdite (morti, feriti, dispersi) per gli Alleati; mentre gli Italo-tedeschi oltre 160.000 tra morti, feriti, prigionieri.

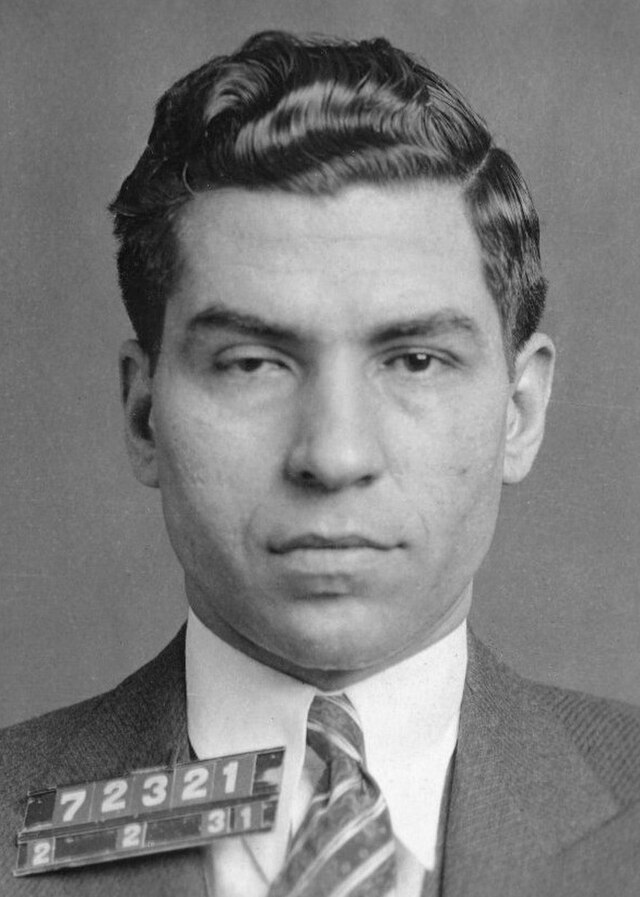

Il ruolo della mafia siciliana nello Sbarco è oggetto di dibattito storico, ma vi sono elementi interessanti fra cui i contatti tra OSS (l’intelligence americana) e la mafia italo-americana (“Operazione Underworld”). L’OSS cercò l’aiuto della mafia, in particolare di Lucky Luciano, già in carcere a New York.

Luciano, avrebbe aiutato a garantire la sicurezza dei porti americani e facilitato i contatti con capi mafiosi in Sicilia, come Calogero Vizzini, conosciuto anche come Don Calò, uno dei più potenti boss mafiosi siciliani del XX secolo. Nato nel 1877 a Villalba (provincia di Caltanissetta), Vizzini era considerato un capomafia di vecchio stampo, legato al mondo agrario e profondamente radicato nel tessuto sociale ed economico del centro della Sicilia rurale. Aveva rapporti stretti con latifondisti, politici locali e anche con settori delle forze dell’ordine. Era noto per la sua capacità di mediazione e di mantenere l’ordine (mafioso) nei suoi territori. L’immagine pubblica di Vizzini era rappresentata come un uomo d’onore, benefattore e garante della “pace” tra contadini e padroni.

Vizzini ebbe un ruolo ambiguo ma significativo, legato al contesto politico e strategico dell’invasione. Gli Alleati, in particolare gli americani, avevano un forte interesse a garantire una transizione indolore durante l’occupazione della Sicilia. Si temevano sabotaggi, ostilità da parte della popolazione e difficoltà logistiche. Secondo alcune ricostruzioni (non tutte ufficiali), Vizzini fu contattato o comunque sostenne indirettamente lo Sbarco, e garantì l’assenza di resistenza nei suoi territori e facilitando l’accoglienza delle truppealleate.

Alcuni mafiosi locali avrebbero fornito informazioni, sabotato postazioni fasciste, agevolato l’ingresso degli Alleati nei villaggi. I mafiosi erano anti-fascisti ed erano noti i legami con la mafia newyorkese (es. Lucky Luciano)

Dopo lo Sbarco, gli Alleati affidarono l’amministrazione siciliana a personaggi legati alla mafia, ritenendoli affidabili e ostili al fascismo. Questo segnò l’inizio della rilegittimazione della mafia in Sicilia, dopo il duro colpo inflitto dal fascismo di Mussolini per mezzo del lavoro del prefetto Cesare Mori. Di conseguenza, si favorì la rinascita della mafia , incrementando forti legami tra mafia, politica, affari e servizi segreti.

Infatti, Vizzini fu nominato Sindaco di Villalba dagli Alleati, come parte dell’AMGOT (Amministrazione Militare Alleata dei Territori Occupati). Questo consolidò la sua posizione come “uomo fidato” delle nuove autorità. È chiaro che personaggi come Vizzini abbiano sfruttato il momento per rafforzare il loro potere.

Lo Sbarco fu un successo militare. In poco più di un mese, le forze alleate conquistarono l’intera Sicilia, mettendo in fuga le truppe italo-tedesche. La sconfitta in Sicilia aggravò la crisi interna dell’Italia e il 25 luglio1943 Benito Mussolini fu arrestato, dopo un voto di sfiducia del Gran Consiglio del Fascismo. Perciò il Re Vittorio Emanuele III incaricò Pietro Badoglio di formare un nuovo governo e che avviò trattative segrete con gli Alleati per firmare un armistizio.

I tedeschi iniziarono ad attuare il “piano Achse”, che prevedeva il disarmo e l’occupazione dell’Italia in caso di tradimento. Le truppe tedesche si schierarono lungo tutta la penisola, in particolare nelle regioni centro-settentrionali, per prendere il controllo del paese.

Alla vigilia dell’8 Settembre l’Italia si presentava debole e militarmente disorganizzata. Il popolo italiano era stremato da bombardamenti, fame, sfollamenti e incertezza; l’esercito era esausto, demoralizzato e male equipaggiato; il governo fragile e politicamente instabile; e la monarchia non godeva più del pieno consenso.

Il 3 settembre 1943, l’Italia firmò l’armistizio segreto a Cassibile, vicino Siracusa. Firmò il generale Giuseppe Castellano, in rappresentanza del Regno d’Italia, e il generale Walter Bedell Smith, capo di stato maggiore del generale Eisenhower.

I vertici italiani temevano una ritorsione tedesca immediata dopo l’Armistizio. Perciò esso venne annunciato da Badoglio solo la sera dell’8 settembre 1943. Dopodiché, il Re e il governo abbandonarono Roma. Questo portò a una catastrofe nazionale: l’esercito era allo sbando e in balia dei tedeschi, infatti circa 600.000 militari italiani vennero deportati nei campi di lavoro in Germania. Inoltre, così nacque la Repubblica Sociale Italiana, sotto il controllo nazista.

Il governo italiano ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower e la richiesta è stata accolta, di conseguenza, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane…

Questo appena descritto è uno dei momenti più drammatici e controversi della storia italiana contemporanea. Con la sua proclamazione, l’Italia cessava le ostilità contro gli Alleati, ma al tempo stesso entrava in una nuova fase di profonda divisione, smarrimento e violenza.

Riflettendo su quell’evento, emerge una duplice realtà: da un lato, l’Armistizio avrebbe potuto essere l’inizio della liberazione del Paese dal regime fascista e dalla guerra voluta da Mussolini; dall’altro, si rivelò un passaggio caotico, gestito con improvvisazione e senza una chiara comunicazione alle forze armate e alla popolazione.

Tuttavia, l’8 settembre è anche l’inizio della Resistenza, del risveglio civile e morale di un Paese che, seppur dilaniato, seppe ritrovare la forza di combattere per la libertà, la democrazia e la dignità. In questo senso, l’Armistizio non fu solo la fine di una guerra, ma l’inizio di una lotta per un’Italia nuova.

In conclusione, l’Armistizio dell’8 settembre è un simbolo di crisi e insieme di rinascita. Un monito contro l’impreparazione e il cinismo del potere, ma anche un richiamo al coraggio silenzioso di milioni di italiani che, tra il 1943 e il 1945, scelsero di resistere, sperare e costruire un futuro diverso.